Je pleure pour ne plus être malheureuse

version pdf ici : je-pleure-pour-ne-plus-etre-malheureuse-une-histoire-de-vampires

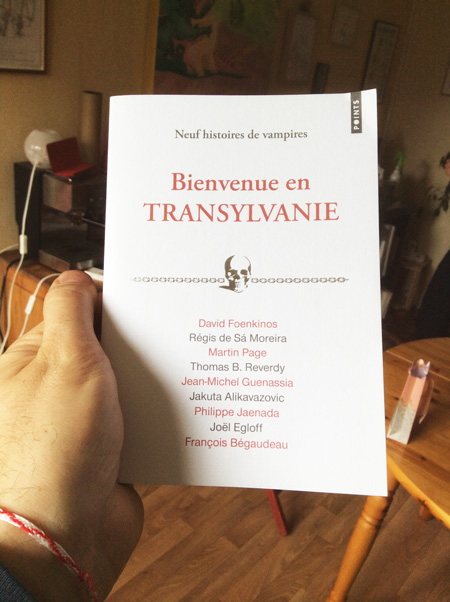

Martin Page

(cette histoire est issue du livre collectif Bienvenue en Transylvanie, éditions du Seuil).

Jusqu’à l’âge de six ans, Astrid avait eu les yeux verts émeraude, ce qui déclenchait chez les adultes et les autres enfants des nuées d’exclamations admiratives. Quand le vert, éclatant jusqu’à une certaine iridescence, disparut, on arrêta de sourire à Astrid. Ses yeux désormais vert pâle ne suscitèrent plus aucun commentaire. Elle était entrée dans le monde réel. Elle apprit à regarder ailleurs, et ses pensées prirent la même direction. L’espèce humaine perdit beaucoup de son intérêt.

La fin du mois de septembre chassait les dernières traces de chaleur, les feuilles des arbres devenaient brunes. On respirait mieux. Après le relâchement de l’été, le rythme du travail avait repris. Astrid se tenait derrière la porte de son bureau d’un bâtiment de l’université Pierre et Marie Curie, attentive au moindre bruit. Elle attendait toujours que ses collègues, les étudiants et les employés, sortent du bâtiment pour elle-même se glisser hors de son bureau du troisième étage. Elle voulait éviter de croiser qui que ce soit. Quand le silence fut total, elle quitta sa cachette. Elle salua la concierge qui enlevait des feuilles sur le panneau d’information. Une fois dans la rue, la nuit la recouvrit. C’était doux et rassurant comme un manteau.

Astrid marchait lentement, la tête baissée. Elle jeta un coup d’oeil aux voitures, aux restaurants illuminés, aux passants, à la vie d’un soir d’automne dans une grande ville. Ses cheveux bruns et mi-longs étaient retenus par des barrettes en forme de libellule (depuis l’enfance elle affectionnait les barrettes qui ressemblaient à des insectes).

Elle préparait un doctorat de biologie. Si tout allait bien, elle serait chercheuse dans le laboratoire où elle travaillait aujourd’hui. Elle ne savait pas si elle était devenue brillante à cause de son incapacité à se socialiser ou parce qu’elle avait vraiment du talent. Sa plus grande qualité était d’avoir du mal à se connecter aux autres.

Un homme siffla à son passage. Elle pensa à ces poissons que l’on dresse à bouger leurs nageoires dès qu’on leur présente un morceau de plastique coloré. Même mal élevés, les gens sont toujours très bien éduqués.

Elle jeta un discret coup d’oeil derrière son épaule au moment de composer le code d’entrée de son immeuble. Souvent il lui semblait être suivie. Elle sentait des ondes de violence et de cruauté, comme si un sixième sens la prévenait d’un danger éventuel. Elle prenait toujours d’infinies précautions avant de rentrer chez elle. Elle monta les trois étages, ouvrit la porte et mit la chaîne de sûreté. Disques et livres peuplaient l’appartement comme autant de petits animaux. Ce n’était pas un zoo, mais une réserve naturelle. Astrid ouvrit le frigo et se servit un verre de vin rouge d’une bouteille déjà entamée. La pénombre et le silence de l’appartement la rassuraient (les bars bruyants et les fêtes l’effrayaient). Elle s’assit dans le canapé, détacha ses barrettes, et pleura. Elle se sentait mal depuis des années, et elle ne s’y était jamais habituée.

Pendant un temps, le bénévolat lui avait semblé une solution. Elle avait espéré devenir humaine en faisant de l’humanitaire. Elle avait servi des repas aux Restos du Coeur. Rapidement elle avait compris qu’elle se faisait plus de bien à elle-même qu’aux autres. Ça l’avait fait vomir, littéralement : elle avait rendu le contenu de son estomac dans la poubelle du vestiaire de l’association.

Régulièrement, elle perdait connaissance. Elle avait placé des coussins tout autour de son bureau pour ne pas se blesser en cas d’évanouissement soudain. Elle ne déjeunait pas avec ses collègues à la cantine, elle restait au labo à manger son sandwich en le déchirant en petits morceaux. Elle n’était pas misanthrope. Simplement, elle trouvait que les êtres de fiction faisaient de bien meilleurs êtres humains que les hommes et les femmes qu’elle rencontrait. Et ils avaient les mains plus chaudes.

Elle aimait l’ombre et la nuit, car elle avait besoin de cachettes.

Astrid ne savait pas quoi faire de sa vie. Bien sûr, elle serait chercheuse. Elle voulait faire avancer la science. Pas pour sauver des vies. Mais pour donner une belle raison à son asocialité. L’ambition était pour elle un moyen de s’éloigner encore davantage des êtres humains.

Elle savait que c’était elle le problème. Toute la société, tous les magazines le disaient : si elle allait mal c’était de sa faute. De toute façon, si c’était le monde, il était bien évident qu’elle ne pourrait pas le soigner (il n’y avait pas de seringue assez grosse pour ça).

Elle avait vingt-quatre ans et elle n’était jamais sortie avec un garçon. L’idée d’avoir une vie sentimentale lui plaisait mais elle se demandait si ça ne risquait pas de lui causer un choc anaphylactique. Elle restait prudente.

Elle avait tenté l’hypnose (résultat : rêves de lévitation), la sophrologie (elle n’entendait plus son réveil sonner), la médecine chinoise (sa peau était devenue légèrement transparente). Elle avait tenté des vacances au soleil et ça avait été pire que tout. Il était temps d’aller voir un psy.

Il y a quelque temps un autre problème était apparu. Ça avait commencé deux semaines plus tôt, un matin. La fraîcheur rendait toute sortie de sous la couette difficile. Elle s’était réveillée la bouche poisseuse : ses dents avaient entaillé l’intérieur de sa joue. Ça lui arriva plusieurs fois. Son médecin fit le diagnostic sans se lever de son siège : c’était du bruxisme. Elle serrait les dents la nuit. Signe manifeste d’angoisse. Le dentiste lui avait fait une gouttière, une sorte de dentier en plastique à porter la nuit. Oui, il était temps d’aller parler à un psy.

On ne peut pas passer une soirée à pleurer, pensa Astrid en essuyant ses larmes. Elle se leva et vida son verre de vin dans l’évier. Pleurer était d’ailleurs le moyen qu’elle avait trouvé pour passer à autre chose (à un collègue qui l’avait vue en larmes à son bureau un soir, et qui lui avait demandé pourquoi elle pleurait, elle avait répondu : “pour ne plus être malheureuse, je pleure pour ne plus être malheureuse”). Elle prit son ukulélé en koa et joua trois joyeuses et mélancoliques chansons de Kimya Dawson. Elle posa son instrument et s’assit devant son ordinateur. Elle appuya sur une touche pour le sortir de sa veille.

Dans le moteur de recherche, elle tapa les mots qui la définissaient. Elle était : seule, timide, maladroite, elle riait facilement, elle se trouvait souvent ridicule, elle avait peur des autres. Elle regarda son reflet dans l’écran de l’ordinateur : elle était pâle. Et puis elle avait un petit défaut de prononciation. Elle accentuait ses mots de façon étrange. La plupart des gens pensait qu’elle avait un accent, et trouvait ça si charmant, mais Astrid n’avait aucune origine étrangère (ses parents non plus, ils vivaient dans une petite ville de Loire-Atlantique, et c’était les êtres les plus normaux du monde). Elle avait consulté de nombreux orthophonistes, fait des exercices de diction, mais sa prononciation ne changeait pas.

Elle cliqua sur la touche rechercher.

Quelques millisecondes, et : rien. Google ne donna que des liens vers des forums de discussion. Le diagnostic n’était pas évident.

Un jour, après un de ses évanouissements, une stagiaire du labo lui avait noté le numéro d’une psy. Elle déplia le papier froissé. Il était trop tard pour appeler. Mais si elle ne le faisait pas ce soir, elle risquait de ne jamais le faire. Elle composa le numéro. Répondeur. Elle laissa ses coordonnées.

Elle passa le reste de la soirée à préparer un repas (un steak saignant de trois centimètres d’épaisseur et des lentilles au cumin), à la lire (Johnny Panic et la Bible des Rêves, de Sylvia Plath) et à faire des exercices de relaxation. Elle n’avait pas sommeil. Elle ouvrit la fenêtre et regarda la ville. Des silhouettes qui bougeaient, des voitures. En fait, ce n’était pas qu’elle se sentait mal dans ce monde, simplement elle ne se sentait pas concernée.

Le docteur Poderio la rappela le lendemain. À sa voix fluide et spirituelle, elle devina une femme d’une trentaine d’années. Elle lui donna rendez-vous une semaine plus tard. Les jours suivants furent comme pris dans le brouillard. L’automne lançait des tempêtes de feuilles mortes, la température baissa encore. Quand enfin Astrid arriva devant l’immeuble qui abritait le cabinet (la nuit et la brume en cachaient le sommet), elle sourit. Tout allait changer.

La salle d’attente était déserte. Le bois sombre des murs donnait de la chaleur à la pièce en même temps qu’un aspect lugubre. Il n’y avait pas de magazines, pas de tableaux aux murs. Sur la table basse, un cendrier. Une fine couche de poussière indiquait que personne ne s’en était servi depuis longtemps. Astrid frissonna. Il n’y avait pas de chauffage. Elle souffla sur ses doigts. Brusquement, elle arrêta. Il lui avait semblé entendre un bruit. Elle retint sa respiration et tendit l’oreille. Il y avait comme des coups étouffés donnés contre une paroi métallique. Ça résonnait jusque dans les murs. Astrid imagina un rat coincé dans les canalisations.

La porte s’ouvrit. Une petite femme apparut. Elle devait bien avoir soixante ans. Son âge ne correspondait pas à la voix qu’Astrid avait entendue au téléphone. Ses cheveux blancs descendaient sur ses épaules.

– Docteur Poderio ?

La femme plissa les lèvres en un sourire bizarre et tendit la main vers un des deux fauteuils. La pièce accueillait également un bureau, une bibliothèque, un divan. Sur le bureau, une théière verte laquée et deux petites tasses en céladon. Les fauteuils avaient un haut dossier et étaient couverts de velours rouge sombre. La femme s’installa dans le siège côté bureau. Astrid s’assit face à elle et serra fermement ses mains sur les bords du siège.

– Je suis la remplaçante du docteur Poderio.

Astrid réfléchit un instant. N’était-ce pas bizarre de commencer une thérapie avec une remplaçante ?

– Le docteur Poderio sera absente longtemps ?

La femme ne semblait pas vouloir répondre. Ses yeux mi-clos donnaient une impression de demi-veille, comme un alligator immobile prêt à fondre sur sa proie. Astrid sentit un poids sur sa poitrine. Elle avala sa salive avec difficulté. Il était hors de question de renoncer. Mais comment commencer ? Devait-elle dire les choses une à une ? Ou tout déballer dans un élan logorrhéique ? Elle fit le choix d’y aller pas à pas :

– Je veux aller mieux, dit-elle d’une voix ferme.

La femme ajusta ses lunettes et sourit avec bienveillance, faisant apparaître de petites dents un peu jaune.

– Ah oui ? Et pourquoi ?

– Pour être heureuse.

– Pour être heureuse comme ?

Astrid ne sut pas quoi dire. La femme l’encouragea d’un signe de la main.

– Comme tout le monde ? tenta Astrid.

– Mais vous n’êtes pas tout le monde.

– Je veux être heureuse comme une femme de vingt-quatre ans, dit Astrid, comme si elle était candidate à un jeu télévisé.

Elle voulait donner la réponse qu’on attendait d’elle. Que la vie attendait d’elle.

– Si vous n’étiez qu’une femme de vingt-quatre ans, devenir heureuse serait confortablement compliqué. La difficulté tient à ce fait : l’évidence de votre bonheur est un déchirement.

Astrid cligna des yeux. Elle ne pensait pas qu’un psy parlerait autant. Et elle n’était pas certaine de bien comprendre.

La femme enchaîna :

– Si vous étiez plus précise ? Qu’est-ce qui ne va pas ?

Alors Astrid déballa tout. Sa phobie sociale, sa solitude, son incapacité à se lier. Quand elle parla de ces fois où, la nuit, elle s’était mordu la joue et les lèvres et l’obligation qu’elle avait maintenant de porter une gouttière, la femme eut les yeux qui brillèrent. Elle avança son torse en avant et il y eut comme un sifflement dans sa gorge.

– Ouvrez la bouche.

Elle avait parlé avec autorité. Astrid s’exécuta. Sans se lever, la femme regarda. Elle fit un geste pour qu’Astrid referme la bouche.

– Continuez.

Astrid parla de sa peur d’être agressée. Elle ressentait la violence dans sa chair. Tout le temps. C’était éprouvant. Elle ne pouvait jamais être détendue.

– Et vous pensez que c’est irrationnel ? demanda la femme.

– Oui la ville est sûre, je vis dans un quartier tranquille.

– Et si c’était rationnel au contraire ? Et si vous aviez peur de cette violence parce qu’elle est là ?

– La ville est sûre… répéta Astrid.

– Je pense que vous n’avez pas peur d’être agressée…

C’était une phrase non pas assénée, mais dite avec tendresse.

– …mais d’agresser les autres.

Astrid sentait la situation lui échapper. Elle eut un petit rire. Agresser des gens ? Elle ? C’était ridicule.

La femme se leva et remplit les deux tasses sur le bureau. Le liquide qui coulait de la théière avait une teinte orangée. Elle était rassurée. Astrid ne comprenait pas ce qui était en train de se passer, mais elle semblait réceptive. Quelque chose en elle la poussait à aller au-delà de ses préjugés, quelque chose en elle qui savait qu’elle était différente à un point qu’elle n’imaginait pas. Le travail de la femme consistait à la conduire vers la vérité. Pas à pas. Et parfois en la brusquant. Il y avait un léger calmant dans le thé qui abaisserait les barrières encore dressées en elle.

La réalité est un matériau qui se travaille. Quand Astrid avait tapé les mots qui la définissaient dans le moteur de recherche, une alerte s’était déclenchée dans le bureau de l’Association. Une enquête avait été menée et on avait vite compris qu’elle était une Alliée.

La femme qui faisait face à Astrid n’était pas le docteur Poderio. Elle s’appelait Angela Hiver. Quand il s’agissait de révéler leur véritable nature aux vampires, elle était la meilleure. La mise en scène dans un cabinet de psy était un classique. Tous les vampires, tant qu’ils ignoraient leur appartenance à l’espèce, avaient des problèmes psychologiques, des phobies et des angoisses. Pourquoi certains êtres humains, au moment de l’adolescence, devenaient des vampires ? Personne n’en savait rien.

Le téléphone d’Astrid avait été mis sur écoute. Angela Hiver avait pris rendez-vous avec le docteur Poderio deux heures avant la jeune femme. Elle l’avait endormie avec une fléchette soporifique, et enfermée dans le placard du bureau.

Bientôt, elle dira à Astrid : “Vous devrez tuer des gens. En tout cas les mordre. Avec de l’entraînement, on apprend à s’arrêter à temps. Mais les premières fois, vous ne pourrez pas vous empêcher de boire tout leur sang. Nous vous éduquerons. Je vais vous apprendre que boire le sang des hommes est une manière de participer à l’humanité. Vous avez davantage besoin de boire le sang d’un psy que de lui parler.”

Angela Hiver posa la tasse dans la main tendue d’Astrid. Celle-ci commença à boire.

– Croyez-vous aux vampires ? demanda Angela Hiver.

Astrid releva la tête de sa tasse. Ses lèvres étaient un peu brillantes. Dans ses yeux, il y avait un abandon nouveau.

– Les vampires n’existent pas, dit Astrid très vite.

– En effet, et il est important que nous continuions à ne pas exister.

Angela Hiver pensa à tous ces mythes délirants (peur des crucifix, dégoût de l’ail, invisibilité dans les miroirs, vie éternelle, impossibilité de supporter la lumière du soleil) qui encombraient sans doute l’esprit d’Astrid, et qu’elle devrait abandonner. La monstruosité des vampires est dans leur extrême ressemblance avec les hommes. Elle lui parlera des vertus de certains sangs. De l’importance du choix des proies et du respect à avoir pour elles. Elle lui apprendra les bonnes manières et l’éthique. Et surtout elle lui révèlera le véritable secret, le scandaleux secret : une vie est possible.

Astrid ne sut pas si elle devait sourire ou s’enfuir. Étrangement elle se sentait bien ici. Elle n’avait plus froid. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l’impression d’être en sécurité.